はじめに: なぜ事業化後のフェーズが難しいのか

新規事業開発において、アイデア創出から事業検証を経て最終審査に通過するまでの「01フェーズ」は多くの企業で取り組まれていますが、審査通過後の「事業化フェーズ」で躓く企業が少なくありません。

この記事では、AlphaDriveが開催したセミナー「最終審査通過後の事業開発 失敗しないためにおさえておきたい、スキル・心構えとは?」の内容を基に、事業化後の成功に必要な要素を解説します。

セミナーでは、新規事業開発の基本プロセスと、01フェーズと事業化後のフェーズの違いを理解し、適切なマインドとスキル、スタンスを身につけることの重要性が強調されています。

> 関連記事:新規事業担当になったら「まずやるべきこと」まとめて解説 – 基礎から応用まで学べる必携ガイド –

1. 事業化前後での根本的な違いを理解する

<01フェーズと事業化後の決定的な違い>

多くの企業では、0→1フェーズから1→10フェーズ(事業化後)への移行を「地続き」のものと考えがちですが、専門家はこれを「ゲームチェンジ」「次元が異なる試合」と表現しています。以下に主要な違いをまとめます:

この違いを理解せずに同じ感覚で事業化後のフェーズに取り組むと、失敗する可能性が高まります。

2. 推進者が持つべきマインドとスキル・スタンス

<予算についての考え方の変化>

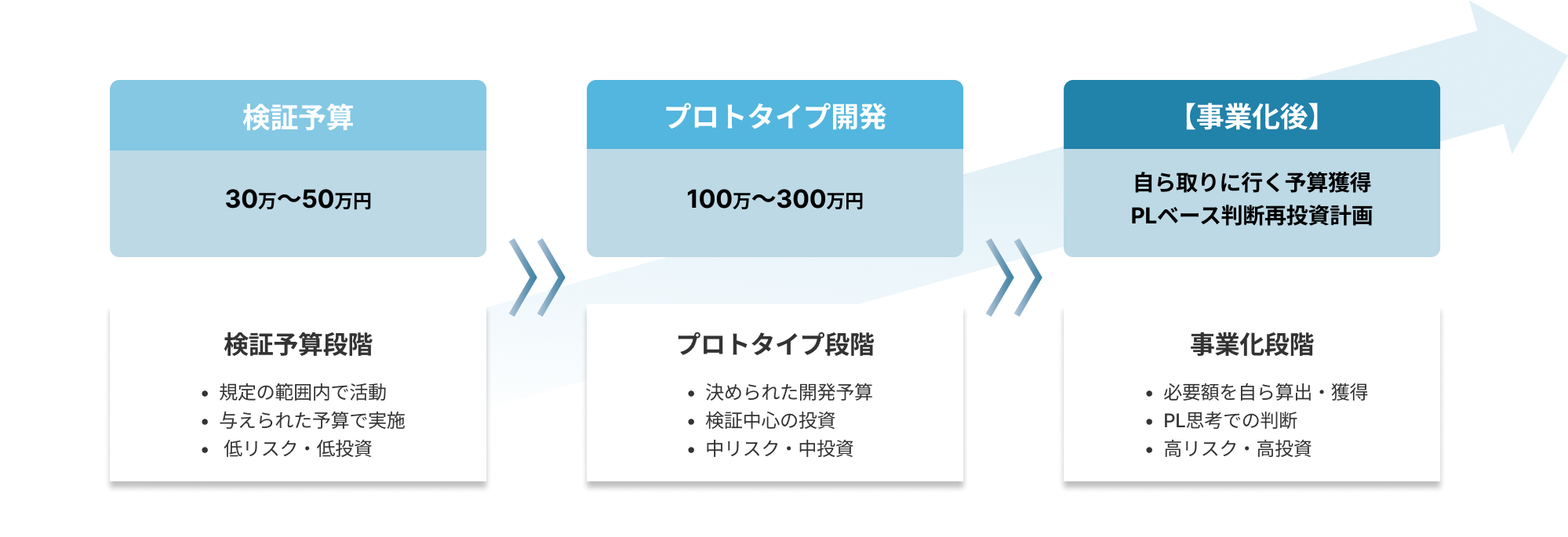

もちろん例外もありますが、一般的に事業化前のフェーズでは、30万円から50万円程度の調査予算や、後半では3桁万円程度のプロトタイプ検証予算が規定され、その範囲内で活動します。しかし、事業化後は根本的にアプローチが変わります。

1. 必要な金額を取りに行く:与えられるものではなく、必要な検証や事業開発のための予算を自ら獲得する

2. PL管理と再投資判断:事業の収支を管理しながら、再投資のタイミングを見極める

3. 初期の計画が重要:開発費やマーケティング費用の見積もりを適切に行い、バッファを取りすぎず、かつ足りなくならないように計画する

特に[開発費の見積もり方]やマーケティング・セールス関連の費用は、0→1フェーズでは経験がなく解像度が粗いケースが多く、見立てが甘くなりがちな点に注意が必要です。

<目標設定の考え方>

事業化後は、確率的な基準ではなく、各事業ごとに重要な検証項目を設定し、期間とKPIを決めていく必要があります。また、事業開発を進める中で前提が変わることも多いため、柔軟に修正する姿勢が重要です。

初期フェーズの目標設定では、必ずしも定量的なKPIだけでなく、定性的な状態も含めて設定することが大切です。

<活動内容の変化と専門パートナーの活用>

事業化後は、プロダクト開発、オペレーション設計、マーケティング・セールス活動など、全方位の活動が必要になります。ただし、すべてを自分たちのチームで行うことは非効率であり、専門のパートナーや外部ベンダーを適切に活用することが重要です。

事業オーナーとして重要なのは、事業開発の全体感を見失わずに手綱を握りながら、適切なパートナーを適切にディレクションすることです。自分の事業において何が重要なのかという価値基準を持ち、それに沿った意思決定ができることが求められます。

3. 事務局が持つべきマインドとスキル・スタンス

<マネジメントと位置付けの変化>

事業化後のフェーズでは、事業の成功に徹底的にコミットする姿勢が重要になります。事業が成功するかどうかは、特に制度やプログラムを運営している場合、その継続評価にも大きく影響します。

事業化後も事務局が積極的にサポートを続けることが重要であり、初期フェーズにおいては事務局組織内で立ち上げていくことが望ましいとされています。

<撤退・再投資ルールの明確化>

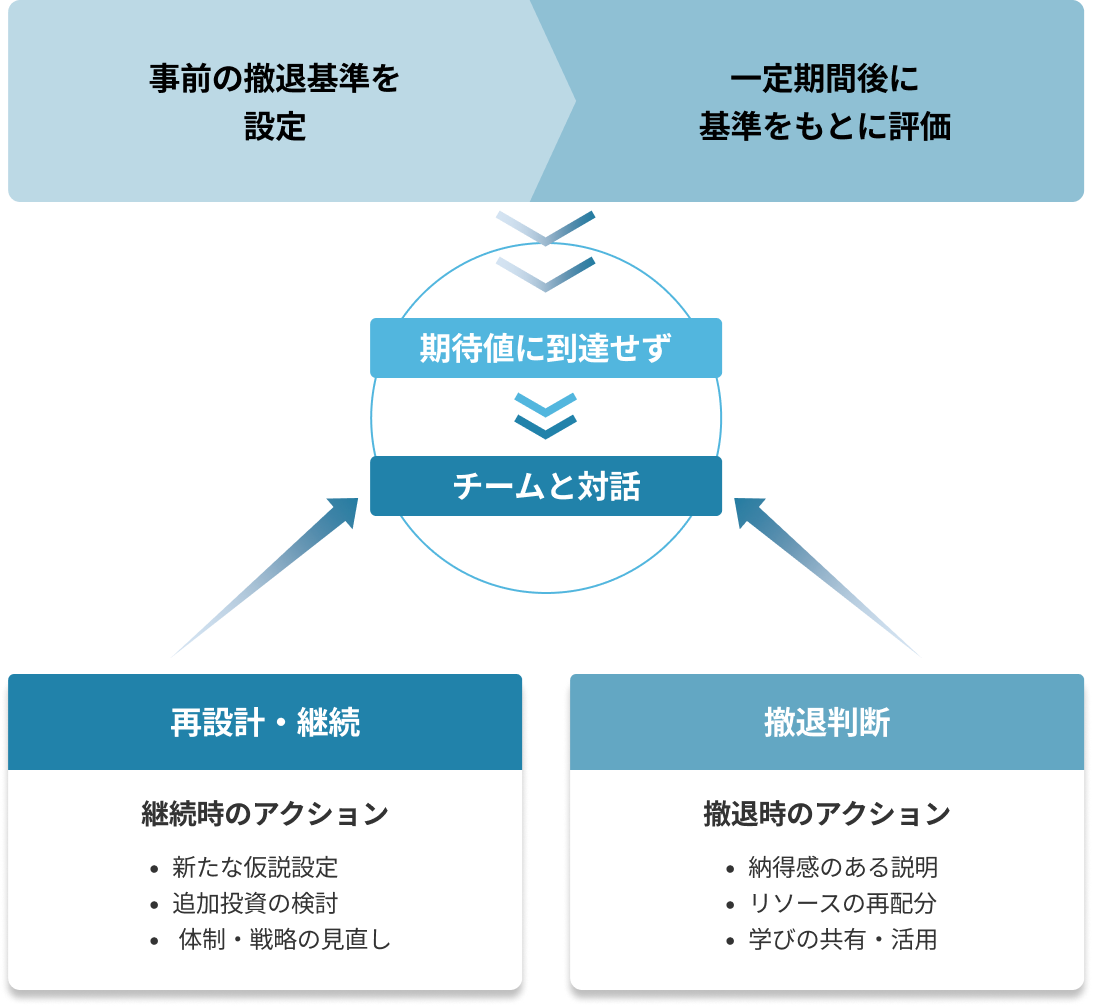

重要な事業であっても、立ち上がる兆しがない場合は適切に撤退させる判断が必要です。そのためには、推進チームと事前に[撤退基準の設定方法]を設定し、再投資を判断するタイミングでその基準に照らして建設的なコミュニケーションを行うことが重要です。

撤退させづらい状況になりがちですが、オペレーションとして組み込むことで客観的な判断が可能になります。

<パートナー選定支援の重要性>

事務局として、新規事業の開発やマーケティングに強い外部パートナーの候補を事前に選定しておき、推進チームに紹介できるようにすることが効果的です。適切なパートナー選定は事業の成功率を大きく左右します。

先進的な企業では、事務局組織内にデザイナーやエンジニア、マーケターなどのリソースを置き、ラボ型でシェアリングできるようにしているケースもあります。

4. 成功するための体制構築のポイント

<メンターの必要性>

事業化後のフェーズでは、0→1フェーズよりも難しい判断や多様な業務が発生するため、全体指針を導けるメンターの存在が重要です。社内の先輩や外部の支援会社など、相談できる存在があることで、孤独な意思決定を避け、適切なステップで進めることができます。

<パートナー選定の3要素>

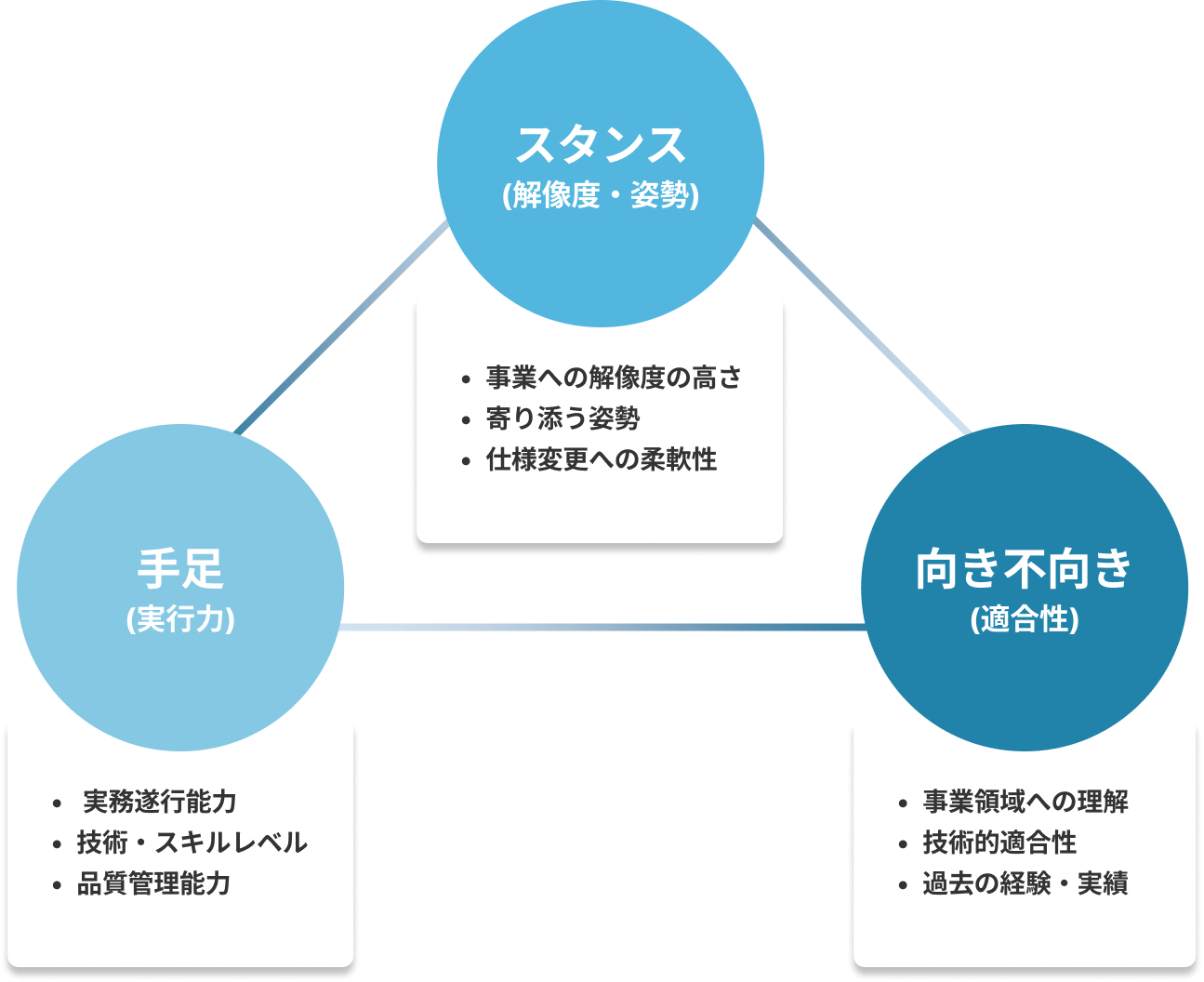

適切なパートナー選定には、以下の3つの要素を見極めることが重要です:

1. 手足:実務遂行能力

2. 向き不向き:特定の事業領域や技術への適合性

3. スタンス:事業への解像度と寄り添う姿勢

特に、事業のビジネスモデルや内容に興味を持ち、仕様変更が発生しても柔軟に対応できるパートナーを選ぶことが望ましいです。

<社内リソースの確保戦略>

社内リソース確保のための先進的な取り組みとしては:

1. 募集段階からチーム編成を考慮:エンジニアなど必要な職種を含めたチームでの応募を条件にする

2. 事務局内にリソースを配置:デザイナー、エンジニア、PDM、スクラムマスターなどを事務局に置き、各事業で共有する

既存事業部のリソースを借りる場合は、新規事業開発の特殊性を理解していない場合があるため注意が必要です。

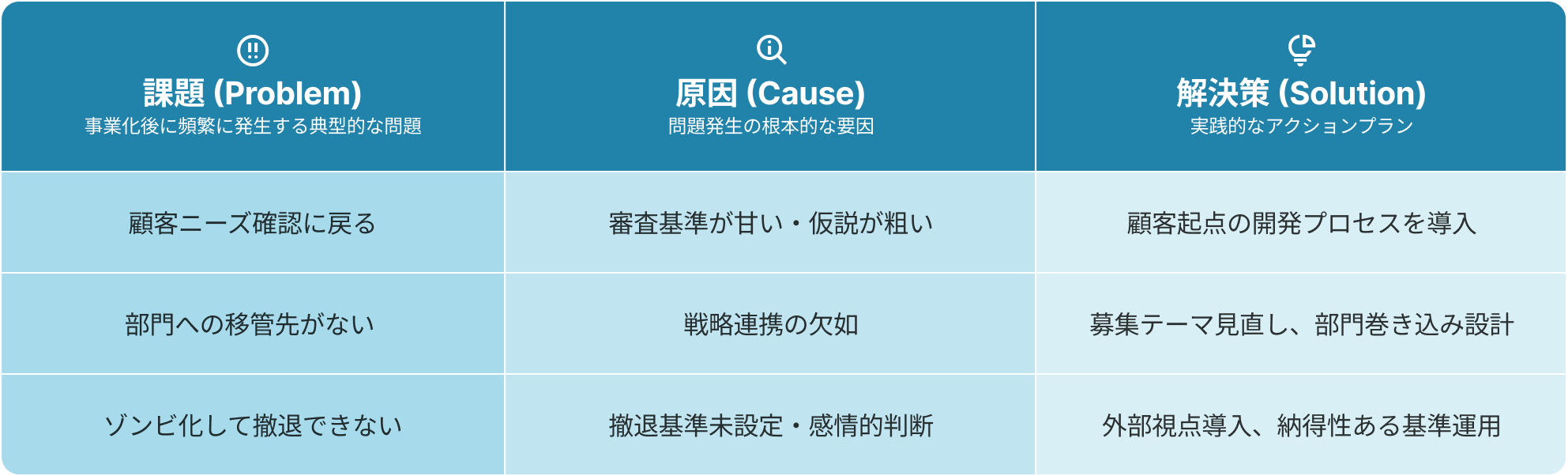

5. よくあるケースと解決策

採択後の顧客ニーズ確認フェーズへの逆戻りを防ぐには:

採択後に多くの案が顧客ニーズ確認フェーズに逆戻りする問題は、審査基準とステージゲートの設定に改善の余地がある可能性があります。[顧客課題起点の開発プロセス]を確立し、適切な審査基準に基づいて進めることが重要です。

また、シード期以降のテストマーケティングで想定外の結果が出たことにより立ち戻るケースもあります。これは自然なプロセスであり、柔軟に対応することが必要です。

<移管先がない場合の対処法>

事業性は高いがどの部門も受け入れてくれない場合は、戦略的なアプローチが必要です:

1. 戦略合理性の見直し:募集テーマ設定の段階で、既存部門に受け入れられる可能性のある領域を設定する

2. 事業開発の推進:収益性を高めるプランを示すことで、既存事業部の態度が変わる可能性がある

3. 戦略的なプレゼンテーション:既存部門の役員のメッセージや戦略に合わせて、事業の意義を再構築する

4. カーブアウトの検討:外出しの選択肢も含めて検討する

<半ばゾンビ化した事業への対応>

撤退基準が不明確なままゾンビ化した事業に対しては:

1. 外部の客観的視点を活用:支援会社など第三者の視点で事業性評価を行う

2. 重要論点の明確化:事業の本質的な成功要因を特定し、チームと共有する

3. 納得感のある撤退プロセス:チームの合意を得ながら、建設的にコミュニケーションを進める

まとめ:事業化後の成功に向けて

事業化後のフェーズは、0→1フェーズとは次元の異なる難しさがありますが、適切な心構えと準備で成功確率を高めることができます。

重要なポイントは:

1. 事業化前後の違いを正しく理解する

2. 推進者は全体を俯瞰しながら、専門パートナーを適切にディレクションする

3. 事務局は積極的にサポートし、パートナー選定や撤退基準の設定を支援する

4. メンターや適切な体制構築で、多様な業務と判断をサポートする

5. 課題に直面した際は、戦略的・建設的なアプローチで解決策を見出す

AlphaDriveの新規事業開発伴走支援について

AlphaDriveでは、新規事業開発における網羅的な伴走支援を提供しています。

事業開発に対する伴走だけでなく、プロダクト開発、マーケティング、セールスなど各領域での実務支援を通じて、事業化後のフェーズを成功に導くご支援を行っています。

ご支援概要はこちら